お茶の味わいのバロメーターといえば、煎茶に代表される、爽やかさや切れ味、そして、玉露に代表される旨み・甘味。ご存じのように、どのお茶も、同じ茶の木から生成されるものですが、この違いは、一体どこから生まれるのでしょうか?

そもそも茶葉には、旨み成分であるテアニンが多く含まれていますが、日光を浴びると、光合成の過程で、渋み成分であるカテキンが増加します。このため、旨みを増したい場合は、寒冷紗や藁などの遮光幕で茶の木を覆って、浴びる日光の量を抑制するのです。

かぶせ茶は、玉露や碾茶と同様、この覆下(おいした)法によって栽培される品種の一つですが、玉露がほとんど日光を浴びずに育つのに対して、かぶせ茶は遮光率がちょうど半分ぐらい。爽やかさと旨み、切れ味とまろやかさが絶妙なバランスで調和した、飽きのこない飲み口に仕上がります。

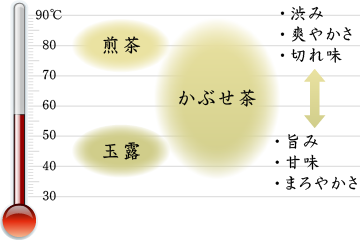

お湯の温度の違いによる風味の変化を味わえるのも、お茶ならではの楽しみといえるでしょう。一般に、熱めのお湯で素早く淹れると渋み中心、ぬるめのお湯でじっくり浸し出せば旨み中心の味になるとされています。もっとも、例えば玉露を淹れるときの適温は40~50度といわれていますから、お茶の種類によって、その持ち味を活かせる淹れ方は限られています。

かぶせ茶は、「熱湯玉露」の商品名がつけられることもあるとおり、煎茶同様80度前後のお湯で抽出しても、しっかりと旨みが抽出できるのが特徴とされますが、もちろん玉露のように低めの温度で淹れても美味しくいただけます。

このように、シチュエーションや気分に合わせて、幅広い淹れ方でご賞味いただける、ひと品で二度も三度もおいしいお茶、それが、かぶせ茶です。