こんにちは

今年は早くから気温の高い日が続いておりますね!

熱中症対策として水分をしっかり摂っておりますか?

関西方面では「異例」の速さで6月中に梅雨明けしたようです。

「異例」と言えば、お茶業界でも異例な出来事が・・・

日本農業新聞やSNSなど報道によれば、2025年の**二番茶(夏に摘採されるお茶)**が全国的に“異例の高値”となっています。その要因や背景について、以下に整理しました。

⸻

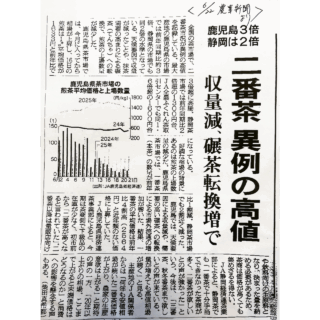

🌱 二番茶の値上がり状況

• 鹿児島県では前年同期比で約3倍、静岡県では約2倍の価格上昇が記録されています 。

• 全国の茶市場で今期、二番茶相場は過去に例を見ないほど高騰しています 。

⸻

値上がりの背景

1. 天候不順による一番茶の収穫減

• 記録的な猛暑などで一番茶の収穫が減少。これにより、二番茶に対する需要も相対的に高まり、価格が押し上げられた可能性があります。ペットボトルのお茶メーカー(※)からの需要の高まりで、二番茶に限らず三番茶、四番茶などの加工用の原料も、価格が上昇し、通常の製品としては入手しづらくなるものと思われます。

2. 抹茶向け栽培への転換

• 農家の間で、収益性の高い抹茶(てん茶)生産へのシフトが進んでおり、二番茶用の茶葉栽培が減少しています。それが供給不足を招いています 。

3. 世界的な日本茶需要の高まり

• 特に抹茶の国際需要が急増し、国内消費と合わせて市場全体の茶葉価格が上昇しています 。

• 抹茶原料のてん茶が記録的な高値を付けており、同様の価格動向が二番茶にも波及しています 。

⸻

まとめと今後の見通し

• 通常、一番茶より安く取引される二番茶が、今年は“一番茶に準じる相場”になっているのは極めて異例です。

• 背景には「天候不順」「抹茶への栽培転換」「海外需要の影響」が重なっています。

• 今後も、気候変動や抹茶需要に伴う栽培動向次第では、二番茶価格は高値圏に張り付く可能性があります。

⸻

この動きは、日本茶業界の構造転換を示す重要なサインともいえます。輸出企業や茶農家にとっては価格設定・生産戦略に見直しが迫られるでしょう。

※ペットボトルのお茶メーカーが農家と**直接契約(契約栽培)**する取り組みは、品質の安定確保や農家支援を目的に広がっています。代表例としては、伊藤園が1976年から続ける「茶産地育成事業」が挙げられます。

⸻

🍵 伊藤園の契約栽培(例)

• 契約栽培:農家と茶葉の全量買い取り契約を締結。伊藤園は栽培指導や品質向上のサポートをし、農家は収量・価格に左右されず安定経営が可能になります 。

• 茶産地育成事業:1976年に開始し、新規茶園造成やノウハウ提供などを通じて農家を支援。2023年にはこの茶葉を100%使用する「お〜いお茶 緑茶」ペットボトル製品へ切り替えました 。

特長とメリット

• 農家側

• 全量買い取りで価格変動リスクを低減

• 安定収入により設備投資・後継者育成が可能に 。

• メーカー側

• トレーサビリティや品質維持が容易になり、高品質原料の安定調達に繋がる 。

⸻

🌱 なぜ直契約が必要か?

• リーフ茶の市場縮小に対しペットボトル茶の需要が拡大。供給の安定が不可欠です 。

• 安価な茶葉が市場で大量に流通する中、契約栽培は農家にとって生き残る重要な手段ともなっています 。

⸻

🧩 他のメーカーの動き

• 他社(例:コカ・コーラ社製「爽健美茶」など)も、製造工程で生じる茶殻をリサイクルする取り組みを進めていますが、直接農家と契約し栽培支援まで行う包括的な体制は、伊藤園ほど明確な例は少ないのが現状です 。

⸻

✅ まとめ

1. ペットボトル茶の市場拡大に伴い、高品質・安定供給が課題に。

2. メーカーは農家と契約栽培することで、価格や品質を安定させ、農家側も経営安定や後継者育成、技術支援を得られる。

3. 代表例の伊藤園では、新茶の原料供給確保のため「茶産地育成事業」を通じて農家と連携し、製品の原料にした取り組みが進められています。

⸻

こうした「農家直契約」は、単なる素材の調達を超えて、持続可能な農業経営と製品の信頼性向上を目指す新しい形の取り組みと言えます。

#抹茶の需要#二番茶高値#契約栽培#碾茶#てん茶#ペットボトルのお茶